Im Dialog mit Benin - Kunst, Kolonialismus und Restitution ist der Titel einer aktuellen Sonderausstellung im Museum Rietberg in Zürich. Die Ausstellung will anhand von 40 Kunstwerken ‚Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Sammlungen mit kolonialem Hintergrund‘ beleuchten.

Die Ausstellung basiert auf der Benin Initiative Schweiz. In deren Rahmen wurden die Provenienzen von fast 100 Objekten in Schweizer Museen erforscht, die dem Königreich Benin zugeschrieben wurden. Die Hälfte davon erscheint als “geplündert“ oder wahrscheinlich geplündert, die andere Hälfte als (wahrscheinlich) nicht geplündert. Die (wahrscheinlich) geplünderten Objekte sollen den ursprünglichen Besitzern zurückgegeben werden. In Absprache mit Benin und Nigeria kann dies aber auch bedeuten, dass die Objekte in der Schweiz bleiben und nur das Eigentum übertragen wird.

Die Ausstellung im Museum Rietberg ist einerseits nur schwer mit den ‚Abschiedsausstellungen‘ z.B. im MARKK in Hamburg (zum Video zur Aussstellung) oder im Rautenstrauch-Joest in Köln zu vergleichen: Das Museum Rietberg besitzt nur 16 Werke aus Benin - und damit deutlich weniger als die beiden deutschen Museen.

Andererseits ist sie wirklich gut gemacht und zeigt, wie die Objekte sinnvoll kontextualisiert werden können. In Hamburg wurden sie vor allem als sehenswerte Kunstausstellung inszeniert, in Köln als eine Art liebloses Rumgehänge.

Die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit Partnern aus Nigeria und der Diaspora entstanden ist, beginnt mit einem zerschnittenen Foto von Omoregis Osakpolot. Es zeigt, dass das Erbe auch im heutigen Benin noch präsent ist. Vor allem aber ist es eine sehr stimmungsvolle Einführung.

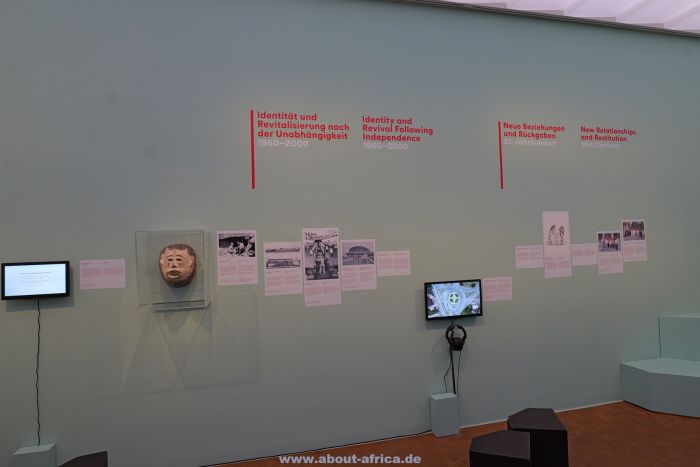

Auf der linken Seite folgt ein chronologischer Überblick, der die Geschichte des Königreichs Benin kurz zusammenfasst. Hier wird auch mit Text und einer Skulptur gezeigt, dass Benin über Jahrhunderte vom Sklavenhandel profitiert hat. Das ist etwas, was sich zum Beispiel Stuttgart (in seiner Dauerausstellung), Köln, aber - wenn ich mich richtig erinnere - auch Hamburg in ihren Ausstellungen nicht trauen. Dort werden die üblichen Opfer-Narrative erzählt. Dabei hatte z.B. der nigerianische Historiker Kenneth Dike schon Anfang der 1960er Jahre davor gewarnt, von Afrika „eine romantische Vergangenheit zu erfinden, die keinen Bezug zur Realität hat“. (P. Probst-Was ist afrikanische Kunst).

Auf der rechten Seite sind u.a. historische Bilddokumente zu sehen, z.B. das Innere des Königshofes nach der Erstürmung durch britische und alliierte Truppen 1897. Zu hören sind Trauergesänge für den Oba.

Im Hauptteil der Ausstellung werden die Benin-Bronzen aus dem Museum Rietberg zusammen mit thematisch passenden Werken aus dem Museum gezeigt.

Die Objekte werden oft mehrfach erklärt: Zum einen durch daneben stehende Texte. Zum anderen gibt es Durchbrüche, die auf noch detailliertere Zusammenhänge hinweisen.

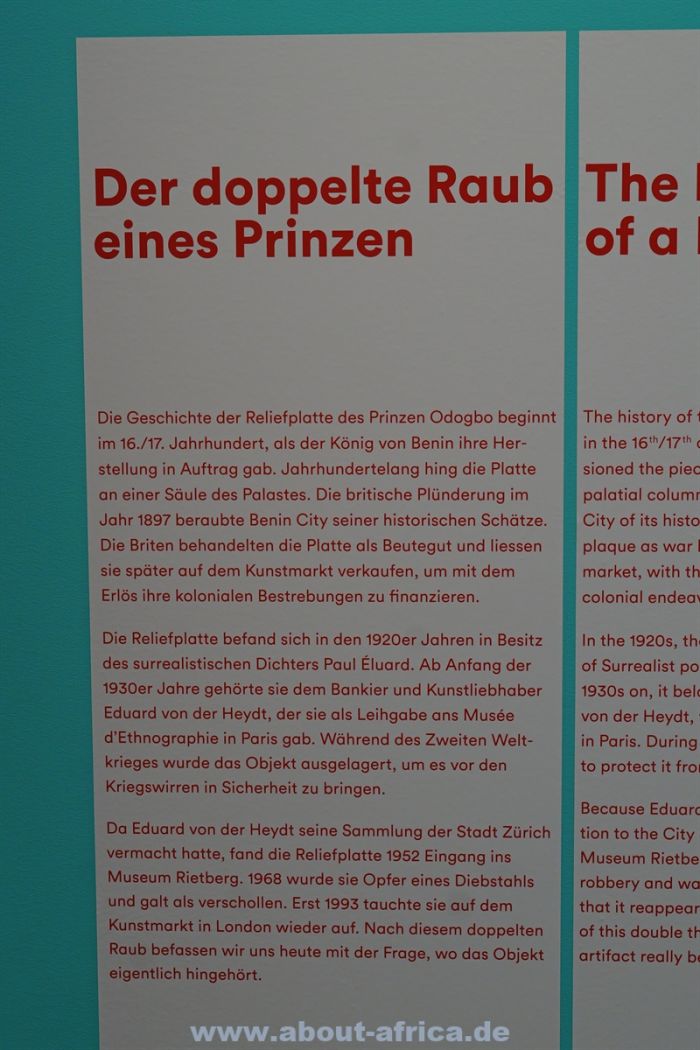

Unter den Benin-Objekten befindet sich eine prächtige Hüftmaske aus dem 17./18. Jahrhundert (Foto 24), die laut Begleitbuch nach ihrem Diebstahl 7 Provenienzen/Stationen durchlief, bevor sie 2011 im Museum Rietberg landete.

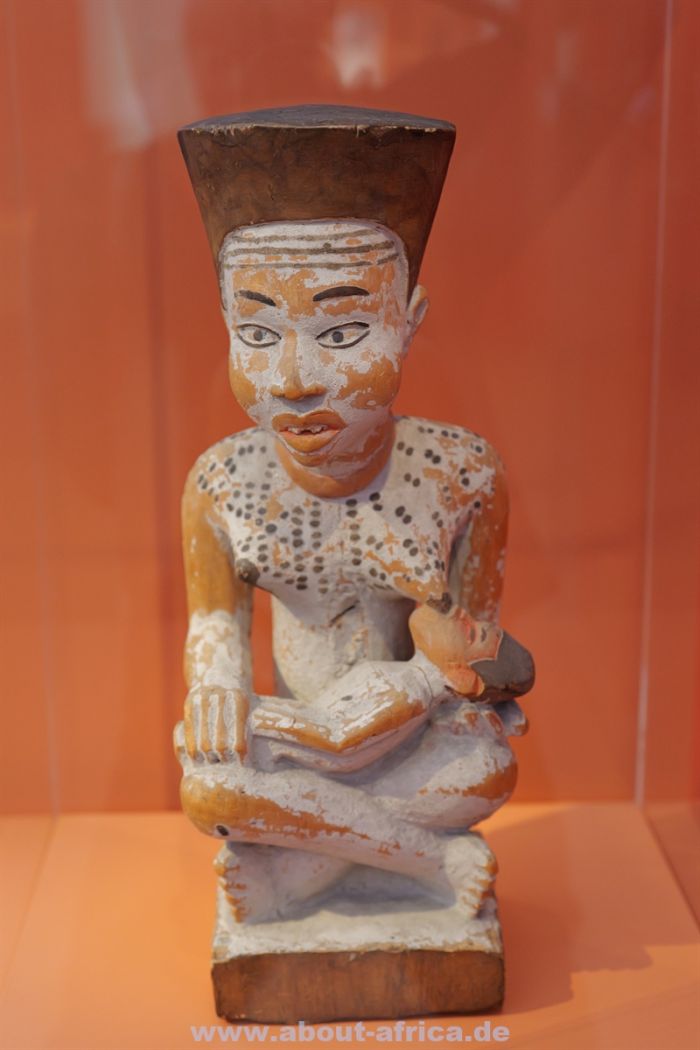

Nicht-Benin-Objekte stammen z.B. von den Yoruba, zu denen starke Verbindungen bestanden, und von den Yombe (wenn ich mich nicht irre) aus der DR Kongo (Foto 15, 16). Die Themen sind z.B. Prestige oder Königtum. Etwas irritiert haben mich die Colons von Thomas Ona (Bild 21). Es werden auch neuere Objekte aus Benin gezeigt (Foto 19).

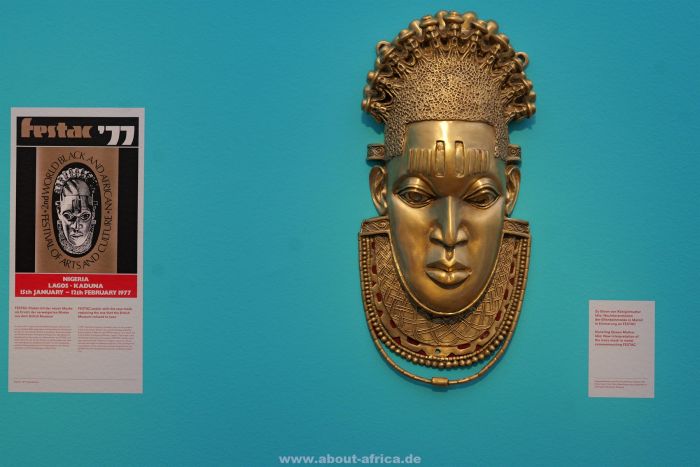

Im weiteren Verlauf der Ausstellung geht es in diesem Raum darum, wie eine berühmte Gürtelmaske (nicht die aus Rietberg) ‚den Kampf um Restitution symbolisiert‘ und wie Werke aus Benin als ‚Kunst‘ inszeniert wurden.

Ergänzt wird die Sonderausstellung durch zeitgenössische Werke, die in der ständigen Afrika-Ausstellung zu sehen sind.

Ein kurzes Fazit: Im Dialog mit Benin - Kunst, Kolonialismus und Restitution kann für den Kunstinteressierten natürlich nicht mit der sehr schönen Abschiedsausstellung im MARKK in Hamburg mithalten, allein schon deshalb, weil im Rietberg viel weniger Objekte zur Verfügung stehen.

Andererseits machen die Ausstellungsmacher das Beste aus ihren Möglichkeiten: Sie geben den Werken und dem Komplex Benin eine sehr solide kulturhistorische Einordnung - aber eben nicht romantisierend und voller Schuldkomplexe, wie es in manchen deutschen Museen gefühlt der Fall ist. Und wenn es auch weniger zu sehen gibt, ist das Gezeigte sehr sehenswert.

Zur Benin-Initiative Schweiz gibt es eine Publikation, auf die ich noch gesondert eingehen werde.

Fotos: Ingo Barlovic

Lieben Dank an Michaela Oberhofer, dass sie mich so kompetent durch die Ausstellung geführt hat!