Zur Ausstellung ‚Kolonialismus in den Dingen-Das Museum Fünf Kontinente und seine Bestände aus der Kolonialzeit‘ ist ein 184-seitiges Begleitbuch erschienen, das von Richard Hölzl herausgegeben wurde. In 14 Beiträgen und 4 kurzen “Nahaufnahmen“ werden die Themen der Ausstellung von verschiedenen Autoren durchaus kompetent und gut lesbar vertieft.

Dabei geht es um Themen wie die Art und Weise, wie die Objekte erworben wurden, die Dekontextualisierung von Objekten, die wirtschaftlichen Hintergründe des Kolonialismus oder auch den Einsatz der Kriegsmarine in Ozeanien. Und natürlich die Rolle, die das Münchner Museum Fünf Kontinente dabei spielte.

Die Beiträge befassen sich nicht nur mit den deutschen Kolonien in Afrika und Ozeanien, sondern auch mit China (‚Boxeraufstand‘) oder sogar Indien, wo zum Beispiel eine Missionsschwester gewirkt hat.

Was hat mich nach der Lektüre irritiert?

1. Man erfährt wenig aus der Sicht der Kolonisierten.

Nur 3 der Beiträge stammen von afrikanischen, die anderen von deutschen Wissenschaftlern. Dieses Ungleichgewicht wird noch deutlicher, wenn man den durchaus interessanten Beitrag von Cassandra Markk-Thiessen liest, die zutreffend schreibt: „Die koloniale Situation (...) lässt sich nur verstehen, wenn man die Perspektiven und Handlungsspielräume der (....) Gesellschaft der Kolonisierten einbezieht“. Genau diese Perspektive fehlt aber in ihrem Artikel und auch in den meisten anderen.

Über das Leben der Kolonisierten habe ich in den Romanen "Nachleben" von Abdulrazak Gurnah oder "Aus der Dunkelheit strahlendes Licht" der simbabwischen Schriftstellerin Petina Gappah deutlich mehr erfahren. In dem Werk über die Ausstellung finden sich dagegen bestenfalls holzschnittartige Opferstereotypen. Eine der wenigen Ausnahmen ist ein Artikel über lokale Experten während der Taganjika-Expedition des Museums Fünf Kontinente.

2. Das ‚Alles geraubt-Framing‘

Thoralf Klein schreibt über Plünderung und gibt eine „moderne Definition“: „Im Folgenden wird Plünderung verstanden als die Mitnahme von Gegenständen, die nicht der Lebenserhaltung dienen, aus politischen Gründen, als persönliches Andenken oder als Geschenk für andere“. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Gegenstand mit oder ohne Zustimmung mitgenommen wurde. Bei einer so weit gefassten Definition ist gewissermaßen alles Plünderung, was vor Ort mitgenommen wird, also wohl auch, wenn etwas auf einem Markt gekauft wird.

In die gleiche Richtung geht, dass für einige Autoren alles, was während der Kolonialzeit gesammelt wurde, ethisch verwerflich war, da es ein Ungleichgewicht zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten gab.

Und selbst wenn der Erwerb von Objekten differenziert betrachtet wird, wird versucht, das Sammeln von Objekten fragwürdig oder von fragwürdigen Motiven begleitet erscheinen zu lassen.

Extrem fand ich dies bei Anne Hartig vom Münchner Museum. Ihr Artikel über die katholische Ordensschwester Xaveria Berger, die sich von 1860 bis 1863 in Ostindien aufhielt, beginnt stark: Denn Hartig berichtet wirklich kompetent über etwas, was mir z.B. nicht bekannt war: Das Leben und die Sammeltätigkeit einer Ordensschwester nach dem ‚Indischen Aufstand’.

Spätestens ab der Mitte des Artikels verliert sich Anne Hartig leider im Framing: Egal, was die Schwester gesammelt hat, die Motive dafür werden von der Autorin immer verurteilt:

- Durch den Erwerb eines ‚Opferschwertes‘ der Bele möchte Berger deren Kultur als gewalttätig und brutal verunglimpfen. Ironischerweise berichtet die Hartig selbst, dass es damals Menschenopfer gab.

- Schmuck aus eher „bescheidenen Materialien“ wird von ihr gesammelt, um die Armut der Bevölkerung zu zeigen. (Was bekommt man denn sonst auf ‚einfachen‘ Märkten zum Verkauf angeboten?)

- Erstklassig gearbeitete Porträtminiaturen von friedlich dreinblickenden Herrschern dienen der Schwester als Aufhänger, um durch emotionale Schilderungen (also nicht durch Bilder, sondern durch Texte) vorherrschende Stereotype zu verstärken. Diese Herrscher gelten heute als „wichtige Symbole des antikolonialen Widerstands“.

- Berger will durch die hochwertige Verarbeitung der Objekte zeigen, dass „eine Investition in die entsprechende Ausbildung“ der Handwerker sinnvoll wäre.

- Bei einem „einfachen Schmuckstück“ eines Mädchens, das den Missionaren übergeben wurde, stellt Hartig die Frage, ob es vertretbar war, „einem Waisenkind den Schmuck wegzunehmen, um es in die christliche Kultur und Religion zu integrieren“ usw.

Mit anderen Worten: Egal was und aus welchen Gründen gesammelt wurde: Anne Hartig hätte sicher immer einen Grund gefunden, warum es ethisch fragwürdig war.

Dazu noch etwas Persönliches: Ich kenne Anne Hartig flüchtig, weil ich sie öfters im Museum gesehen habe und habe das Gefühl, dass sie eine wirklich erstklassige Wahl als Kuratorin der Abteilung Süd- und Südostasien ist. Umso mehr hat mich diese einseitige Argumentation in ihrem Artikel irritiert.

Gibt es im Katalog eine auffällige Ausnahme vom ‚Alles geraubt-Framing ‘? Ja, am Ende des Buches: Hilke Thode-Arora beschreibt in ihrem Beitrag über einen Rindenbaststoff aus Samoa, dass die Indigenen nicht nur Opfer ohne eigenen Handlungsspielraum waren. Dieser geschenkter Rindenbaststoff scheint in der Verarbeitung nicht sehr hochwertig zu sein. Thode-Arora meint dazu: „Vielen Menschen im Pazifik war offenbar bewusst, dass (...) Europäer Gegenständen einen anderen Wert beimaßen als sie selbst. So kam es nicht selten vor, dass Menschen aus Europa Geschenke erhielten, (...) die aus Sicht der ozeanischen Schenkenden nicht als besonders wertvoll galten.“ Aus Stereotypen werden Menschen.

3. Raus aus der Komfortzone?

Irgendwie habe ich beim Begleitbuch wie auch bei der Ausstellung das Gefühl, dass fast alle Autoren ihre Komfortzone nicht verlassen wollen. Man beschreibt ziemlich emotionslos, kritisiert die Altvorderen und schreibt Artikel, die beim durchschnittlichen SZ-Leser sicher gut ankommen. Schließlich ist man ja liberal-kritisch.

Wie es anders geht, zeigt der für mich gelungenste Beitrag des Buches. Die tansanische Wissenschaftlerin Nancy A. Rushohora folgt den Spuren einer Hörnermaske der Makonde aus dem Münchner Museum. Sie berichtet, was in den Archiven darüber zu finden ist, liefert den Kontext zum Maji-Maji-Krieg und versucht, vor Ort mehr über den kulturellen Gebrauch zu erfahren.

Aber sie geht noch weiter: Sie will mit ihren Recherchen der „Erosion des kulturellen Gedächtnisses“ entgegenwirken. Dabei stößt sie vor Ort auf Widerstand: In Tansania gibt es die „Heldenerzählung“, dass der Anführer des Maji-Maji-Krieges zeremoniell bestattet wurde. Als sie darauf hinwies, dass dies wohl „Gegenerzählungen zur kolonialen Realität“ seien, wurde sie in Tansania beschuldigt, ‚falsche Spuren zu legen‘. Hier geht jemand ergebnisoffen vor und scheut sich nicht, anzuecken. Sie hat den Mut, ihre Komfortzone zu verlassen.

4. Viel zu lesen

Das Buch ist wie die Ausstellung gestaltet: Es gibt viel zu lesen, aber nicht so viel zu sehen: Einige Objektfotos hätte ich mir deutlich größer gewünscht.

Ingo Barlovic

Wer das Buch kaufen und mir einen Gefallen tun möchte, kann es versandkostenfrei über Thalia bestellen. Ich nehme an deren Partnerprogramm teil und erhalte pro über den Link verkauftem Buch eine kleine Provision. Für den Käufer bleibt der Preis gleich. Natürlich kann man sich über diese Links auch informieren, ohne zu bestellen. (Beim Draufklicken auf den Link wird ein Cookie gesetzt.)

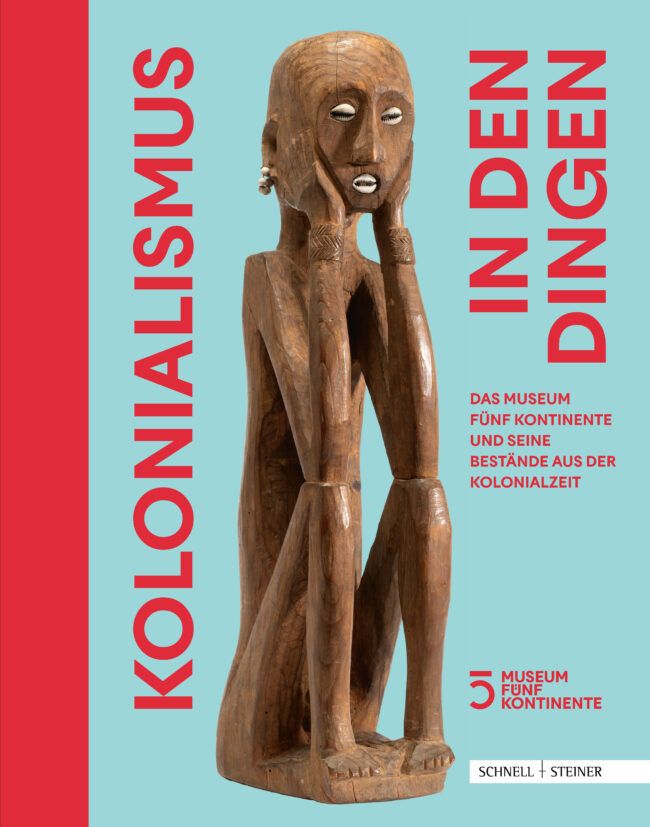

Kolonialismus in den Dingen - Das Museum Fünf Kontinente und seine Bestände aus der Kolonialzeit. Herausgeber Richard Hölzl.

184 Seiten, Verlag Schnell + Steiner,, 2024

Zum Thalia-Link zur gebundenen Ausgabe für 38 Euro

Vielen Dank an das Museum Fünf Kontinente für das Pressesexemplar